El periódico me envía un chaleco antibalas. Se agradecen el regalo y la preocupación por mi seguridad, pero no tanto el recordatorio de que en este oficio pueden mandarte al otro barrio. Se lleva mejor olvidando ese pequeño detalle y quizá por eso nunca me puse chaleco. Te lo recuerda. Además, pesa mucho, dificulta la movilidad, te distancia de quienes a tu alrededor no cuentan con la misma protección y rara vez te salva de la estupidez humana, que tiene una sorprendente buena puntería.

El reportero se mete en líos sabiendo que ni el chaleco ni la experiencia le servirán de mucho. Regresar para contarlo depende de la suerte, que a menudo se tuerce para los mejores. “La guerra no tiene ningún método. Ninguna enseñanza permite prever quién vivirá y quién se convertirá en estadística”, escribía Javier Espinosa en la crónica de su escapada de Homs. Había pasado días bajo el constante bombardeo sirio y había sido testigo de la muerte de sus colegas Marie Colvin y Remi Ochlik, salvándose por un muro. Cayeron los que se encontraban en el lado equivocado. En el momento equivocado.

La guerra es una rifa a la que uno va convencido de que no ha comprado número, autoengaño sin el cual te quedarías en casa. Cada uno tiene sus razones para jugársela. Los hay que necesitan pagar una hipoteca -cada vez más-, quienes se mueven por ambiciones profesionales y los que mantienen una visión romántica del periodismo según la cual contar el horror de un conflicto, estropeando el desayuno a políticos indiferentes, puede contribuir a pararlo. Todos, o al menos todos los cuerdos, han conocido el miedo.

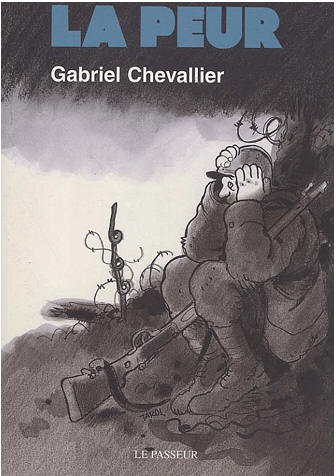

Hubo una época en la que yo no lo sentía. Era lo suficientemente joven y estúpido para creer que las cosas malas sólo podían pasarles a los demás. Incluso después de que cayeran amigos y compañeros, de perder a Julio Fuentes, Julio Anguita o Ricardo Ortega, tenía el convencimiento de que no llevaba boleto en el bolsillo. Pero algo ha cambiado de aquí a un tiempo. Las últimas veces que he estado en situaciones de riesgo me he sorprendido a mí mismo tomando precauciones que antes desechaba. Pienso en la putada que haría a quienes quieren verme de regreso, en especial a mis hijos, y me digo que la próxima vez me pondré el chaleco antibalas. Si eso es miedo, me consuelo creyendo que quizá sea el miedo de los valientes. Si alguna vez me impide hacer mi trabajo, me digo que tendré el valor para admitirlo y dedicarme a otra cosa. Y si me avergüenza sentirlo, recuerdo al joven soldado del libro El Miedo de Chevallier. Está herido en un hospital de campaña de la I Guerra Mundial y las enfermeras le preguntan sobre la vida en el frente, ansiosas de escuchar un relato heroico.

-Pues bien –les dice–, estuve de marcha día y noche, sin saber adónde iba. Hice ejercicio, pasé revistas, abrí trincheras, trasladé alambradas, sacos terreros, vigilé en la tronera. Pasé hambre sin tener nada que comer, sed sin tener nada que beber, sueño sin poder dormir, frío sin poder calentarme, y piojos muchas veces sin poder rascarme… Eso es todo.

-¿Todo? –insisten.

-Sí, todo… O mejor dicho, no, no es nada. Les voy a decir la gran ocupación de la guerra, la única que cuenta. HE TENIDO MIEDO.

Hay chalecos ligeros y que se pueden ocultar, que te suban el sueldo y se dejen de » faroles » , con un chaleco» nota» serás objetivo de francotiradores , nadie mejor que tu para saber que debes hacer . Lo cierto es que me caes muy bien y preferiría no arriesgaras . No creo que los » jefes » tuvieran el coraje de hacer un solo día de tu trabajo aunque son maestros de la intriga , el periodismo está en horas muy bajas ( como todo ) . Tu valentia y honestidad es un hecho David, te admiro pero también te deseo lo mejor, si lo ves mal da el relevo.

Un chaleco como excusa para hablar de la probabilidad.

Gran texto. Como casi siempre.

Gran post como siempre, gracias David